发布日期:

“土特产”也可以潮起来

文章字数:1386

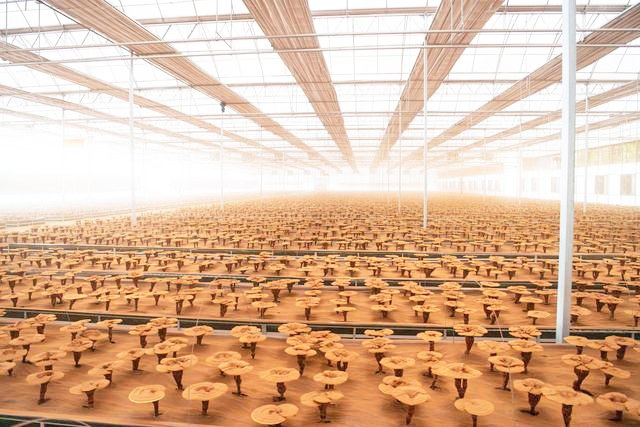

寿仙谷有机国药基地灵芝大棚。

寿仙谷有机国药基地灵芝大棚。 2024年中央一号文件提出要提升乡村产业发展水平,鼓励各地因地制宜大力发展特色产业,支持打造乡土特色品牌。在浙江,从挖掘开发乡土特色资源到培育新产业新业态,一场思维模式、发展方式的突围业已开始,“土特产”,正越来越“潮”。

深耕差异化特色化

“土特产”提味

中国地大物博,不乏优质农产品,要想闯出市场,需要在“特”字上做足功夫。

比如在茶界,西湖龙井有“中国十大名茶之首”的金字招牌。杭州龙冠实业有限公司正在把龙井之“特”凸显出来。他们把中国农业科学院茶叶研究所选育的“龙井43”品种作为主打产品,因为它外观挺秀,口味清雅鲜爽,香气馥郁持久,很有辨识度。通过推出茉莉龙井、桂花龙井等产品,企业将原本一年只有一季的龙井茶拓展到一年四季。

近年来,宁波镇海的水果番茄也打出了市场辨识度:口感酸酸甜甜,带着小时候的番茄味儿。“身价”更是每斤20元打底,最高能卖到50多元,亩均效益逾10万元。

由于产品单一、距离市场远,以前番茄平均1斤只能卖1元多。2010年,镇海引进、试种上海市农科院育成的“桃星”水果番茄,由此开启特色产业升级之路。目前,当地累计引进、培育70余个品种,连续多年举办水果番茄评比,种植户们交流新品种、切磋新技术,推动特色产业结构常新。

靠科技增强竞争力“土特产”攀高

产业提质增效,关键是突破制约农业科技进步的瓶颈,把短板、差距变成加快发展的重要抓手。

前不久,浙江寿仙谷医药股份有限公司和吉林农业大学等合作申报的“食药用菌全产业链关键技术创新及应用”项目,拿到了国家科技进步奖一等奖。

始创于1909年的寿仙谷,30年前就开始围绕灵芝展开系统性研究,拳头产品“去壁灵芝孢子粉”,正是在仿野生有机栽培、去壁提纯加工等技术的支撑下打造而成。

该公司副董事长李振皓说,企业构建了全球最大的灵芝种质资源库及数字化种质资源库,建立了自己的技术体系和创新方法,从上万个基因里找到调控灵芝产量和含量等性状的基因片段,选育出产量高、药效好的灵芝优良新品种,引领“土特产”焕发新生。

更加年轻态国际化“土特产”上新

做强“土特产”,还需摆脱同质化困局,用敏锐的市场嗅觉、开阔的发展思路,探索打造乡村特色产业新业态。

金华的熊猫猪猪两头乌国际牧场就发挥三产融合效应,拉近了“土特产”与年轻人的距离。从广东潮州名茶“鸭屎香”汲取灵感,最近牧场新上了一款自家茶田茶叶制成的红茶,取名“猪屎香”,巧妙地将生态循环养殖的绿色理念融入其中。

比起一味强调“土特产”的深厚历史、过往风光,年轻态、国际化的呈现方式,往往更能占据主动。这个暑假,牧场的日最高客流量达1.2万人次,甚至让一些游乐园自叹不如,还反向推动两头乌产业全链增值。

衢州市铭浩生态农业有限公司负责人蔡卫平也深谙这套“反向哲学”。在衢江区太真乡银坑村,77个直径4米的镀锌板帆布鱼池灌满山泉水,专养瘦身鱼。当人们忙着在健身房“卷”体脂率,一大批鳙鱼也基于消费者健康、安全、养生的餐桌需求,在加速的水流里“训练”背部线条——两个月后“出山”,鱼的体重降了,每斤售价反而高出5元左右。

“土”中生“新”,要洞察市场、顺势而为。过去,寿仙谷的主要客户群以中老年为主,关注到年轻群体的需求后,企业跨界推出灵芝咖啡、灵芝压片糖果、铁皮石斛爆珠香口丸等创意新品。“包装要便携,定价要有性价比,直击年轻人的‘心巴’。”寿仙谷产品开发负责人胡凌娟说。(综合《浙江日报》《钱江晚报》)